Ultra-Trail Scientifique de Clécy : quand la recherche part sur les sentiers

En novembre 2021, un projet scientifique inédit a vu le jour à Clécy, en Suisse normande. Son nom : l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy. Son ambition : étudier l’ultra-endurance en conditions réelles, sur le terrain, avec le même niveau de rigueur qu’en laboratoire. Conçu par le chercheur Benoît Mauvieux, ce projet a réuni 56 coureurs et plus de 60 scientifiques issus de 45 laboratoires, pour une course longue de 156 kilomètres et 6000 mètres de dénivelé positif, découpée en six boucles identiques de 26 kilomètres.

Le format en boucle était un choix stratégique : il a permis de standardiser les conditions de mesure, d’assurer une distance et un profil constant entre chaque point de passage, et de faciliter la répétition des évaluations tout au long de la course. À chaque tour, les participants réalisaient une batterie d’analyses d’environ une heure : mesures physiologiques, biomécaniques, psychologiques, cognitives ou encore environnementales. En tout, près de 40 paramètres ont été collectés à intervalles réguliers, pour cartographier l’évolution de l’état des coureurs à mesure que la fatigue s’installe.

Au-delà des mesures pendant la course, des évaluations complémentaires ont aussi été réalisées avant le départ et dans les jours suivant l’épreuve. Les données recueillies sont exceptionnelles par leur richesse, leur précision et leur caractère longitudinal – une première dans l’étude de l’ultra-trail.

C’est ce dispositif hors normes que les chercheurs ont présenté en avril 2024 lors du congrès « Ultra-Endurance et Conditions Extrêmes » à Caen. À cette occasion, 14 communications scientifiques ont permis de dévoiler les premiers résultats de l’expérimentation. Les épisodes 1 et 2 de mon podcast Courir Mieux vous ont proposé un accès direct à ces interventions. Vous en trouverez ici une synthèse, ainsi que les deux épisodes avec ces communications en intégralité.

Résultats de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy – Partie 1

Voici un résumé des communications de sept chercheurs ayant présenté leurs résultats lors du congrès Ultra Endurance et Conditions Extrêmes à Caen, autour des premières analyses issues de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy.

Benoît Mauvieux

Il souligne le manque criant de recherches in situ sur l’ultra-trail malgré l’essor de la discipline. Son projet a consisté à créer une course de 154 km en boucles standardisées, permettant de contrôler les points de mesure, limiter les biais logistiques, et centraliser des protocoles issus de 16 laboratoires. Objectif : étudier de manière systémique la performance en ultra à travers près de 40 paramètres, en croisant biomécanique, physiologie, psychologie et plus encore.

Anh-Phong Nguyen

Son équipe a étudié l’évolution de la technique de course sur la durée. Les données montrent une grande stabilité des patterns de foulée (attaque au sol, cadence, etc.) chez des ultra-traileurs expérimentés. Seule une légère adaptation est observée dans les premières heures (augmentation du temps de contact au sol, légère baisse de cadence), avant stabilisation. Un écart modéré du temps de contact au sol a été identifié entre finisseurs et non-finisseurs, ce qui pourrait offrir une piste pour mieux comprendre certains abandons.

Cassandra Parent

En suivant la glycémie de 55 coureurs via capteurs en continu pendant la course et 10 jours après, son étude révèle que les épisodes d’hyperglycémie apparaissent surtout lors des phases d’effort intense. Cependant, c’est surtout après la course que les valeurs de glycémie restent élevées pendant 48 h, probablement à cause d’une inflammation musculaire induisant une résistance à l’insuline. Ce phénomène, encore peu documenté, pourrait avoir des implications pour la récupération et la santé métabolique des ultra-traileurs.

Elsa Goffart

Elle s’est intéressée à la manière dont les ultra-traileurs mobilisent des stratégies mentales comme la pleine conscience. Son étude qualitative suggère que beaucoup développent spontanément une attention accrue à l’instant présent, sans jugement, notamment via des formes d’association (écoute des sensations internes) ou de dissociation (focalisation sur l’environnement). Ces mécanismes semblent renforcer leur tolérance à la douleur et leur résilience mentale pendant l’effort.

Jean-Charles Vauthier

Jean-Charles s’est intéressé à l’impact de l’ultra-trail sur la fonction rénale. Ses résultats mettent en évidence que les reins sont particulièrement mis en souffrance pendant la première moitié de course, autour du 50e kilomètre, en raison d’une redistribution vasculaire qui favorise muscles, peau et cerveau au détriment des viscères. Deux facteurs aggravants ressortent : la prise d’anti-inflammatoires, qui bloque la vasodilatation protectrice, et l’hyperhydratation, qui peut entraîner une intoxication à l’eau. Il insiste sur l’importance d’éduquer les coureurs à ces risques, avec deux règles simples : ne pas consommer d’anti-inflammatoires pendant l’épreuve et boire à sa soif.

Isabelle Longy-Spir

Avec 30 ans d’expérience en podologie du sport, Isabelle a assuré un suivi terrain des pieds des coureurs à chaque boucle. Elle identifie deux pathologies dominantes : les ampoules, dues aux frottements répétés (souvent causés par des chaussures ou chaussettes inadaptées), et les hématomes sous-unguéaux. Elle a partagé des protocoles concrets pour gérer ces problèmes en pleine course : drainage des ampoules à l’aide d’une seringue hypodermique sans percer la peau, perçage des ongles en cas d’hématome pour soulager la pression, et utilisation de crèmes de tannage en prévention. Son message clé : bien choisir son matériel et préparer ses pieds sont deux leviers majeurs pour éviter l’abandon.

Joeffrey Drigny

Joeffrey a réalisé plus de 2000 échographies sur les coureurs pour étudier la cinétique du tendon d’Achille pendant la course. Ses résultats montrent une évolution en deux phases : dans les 52 premiers kilomètres, le tendon se rétracte légèrement, puis il augmente de volume sur la seconde moitié de l’épreuve, une adaptation interprétée comme une phase de protection. Ce gonflement n’est pas douloureux mais est associé à une baisse des performances (ralentissement, augmentation de la marche). L’étude confirme que le tendon s’adapte de manière intelligente à la charge mécanique, mais que cette adaptation, protectrice, a un coût énergétique et biomécanique pour l’organisme

|

Et pour aller plus loin, retrouvez aux Éditions Mons l’ouvrage “Les Sentiers de la Science” de Frédéric Berg et Alexis Berg qui retrace l’histoire de ce projet hors-norme, les coulisses de son organisation, et certains résultats clés de ce projet.

Disponible ici ! |

La partie 1 des résultats de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy en podcast

Podcast vidéo

Podcast audio

Résultats de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy – Partie 2

Voici les grands enseignements des sept nouvelles communications scientifiques issues du deuxième épisode de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy. Chacune offre un éclairage sur les réponses du corps et du cerveau humain à des efforts d’ultra-endurance prolongés.

Benoît Mauvieux

Le chercheur a présenté une analyse des profils thermiques des coureurs. En combinant des capteurs cutanés et des capsules ingérables mesurant la température centrale, il a montré que la température interne reste relativement stable malgré les variations de température ambiante et l’accumulation de fatigue. Ce constat suggère une capacité d’autorégulation thermique efficace chez les ultra-traileurs expérimentés.

Marion Remilly

Marion a exploré la notion d’addiction au sport chez les coureurs d’ultra. En s’appuyant sur des questionnaires validés, elle a montré qu’un certain pourcentage des participants présentait des signes d’addiction comportementale, marquée par un besoin compulsif de s’entraîner, au détriment d’autres sphères de vie. Cette question soulève des enjeux de santé mentale souvent sous-estimés dans les sports d’endurance extrême.

Quentin Martinet

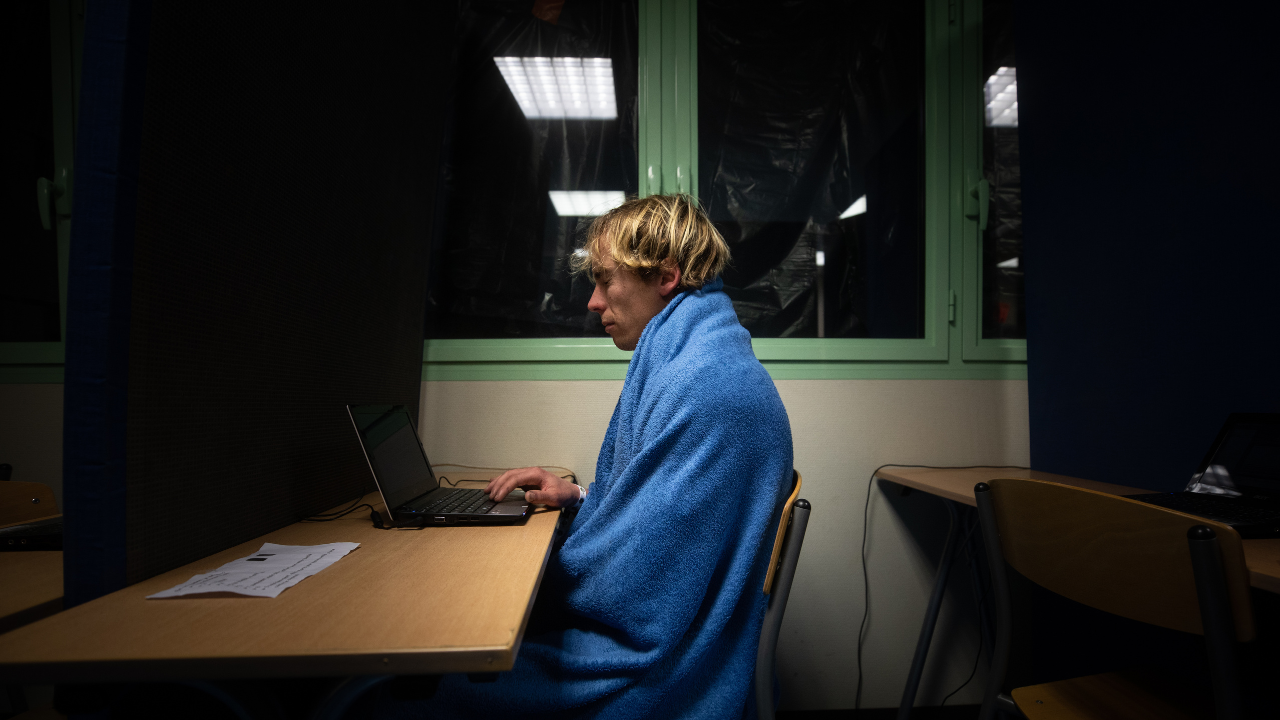

L’intervention de Quentin portait sur les effets de la pollution atmosphérique, en particulier des particules fines, sur la performance cognitive. En mesurant l’évolution des fonctions exécutives via des tests informatisés en lien avec la qualité de l’air, ses premiers résultats laissent entrevoir une corrélation mince entre exposition aux polluants et performance cognitive, mais appellent tout de même à une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux dans les ultra-trails.

Stéphane Besnard

Spécialiste du contrôle postural, Stéphane a montré que les non-finishers présentaient dès la troisième boucle une dégradation du contrôle de l’équilibre, avec plus d’oscillations antéro-postérieures. En revanche, la perception de la verticalité restait stable, suggérant une stratégie d’orientation modifiée par la fatigue : moins visuelle, plus automatique, probablement pour économiser les ressources cognitives=,

Sébastien Pavailler

Responsable innovation chez Salomon, Sébastien a mis en place un protocole original de scan 3D des pieds tous les 26 km. Il a constaté une augmentation significative du volume du pied en fin de course, en particulier au niveau de la largeur de l’avant-pied et du cou-de-pied. Ces résultats confirment l’intérêt d’adapter les chaussures à cette dynamique, notamment avec une demi à une pointure de plus sur les longues distances. Sont-ils ceux qui ont permis le développement des Ultra Glide 3 (testées ici) ? Je ne sais pas, mais quand on connaît l’appétence de Salomon pour la mise en place de protocole scientifique en amont de développements produits (expliquée parfaitement par Marlene Giandolini ici), c’est possible !

Rémy Hurdiel

Rémy a suivi l’évolution des temps de réaction et de la vigilance. Il a montré que la privation de sommeil rend le cerveau instable, avec des “bugs” soudains et imprévisibles, source d’erreurs ou de chutes. Les hallucinations ne sont pas des preuves de force, mais des signes d’effondrement cognitif. Il souligne l’importance de siestes stratégiques, particulièrement efficaces à partir de la deuxième nuit sans sommeil.

Amir Hodzic

Le cardiologue a étudié les altérations transitoires de la fonction cardiaque chez les finishers et non-finishers. Grâce à des échographies 3D, il a observé un allongement modéré de l’intervalle QT, marqueur d’une potentielle vulnérabilité cardiaque, qui pourtant reste, selon lui, sans gravité. Ces résultats s’inscrivent dans un débat plus large sur la fatigabilité cardiaque en ultra, dont la majorité des manifestations semblent réversibles en moins de 48 heures.

La partie 2 des résultats de l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy en podcast

Podcast vidéo

Podcast audio

Conclusion – Un pas de géant grâce à l’Ultra-Trail Scientifique de Clécy

L’Ultra-Trail Scientifique de Clécy marque un tournant dans la recherche en sciences du sport appliquée à l’ultra-endurance. En réunissant des dizaines de chercheurs autour d’un protocole commun, rigoureux et inédit, ce projet a permis de documenter de manière fine et systémique les multiples dimensions de la performance et de la fatigue en ultra-trail.

De la fonction rénale au contrôle postural, de la thermorégulation à l’addiction comportementale, des réponses tendineuses aux perturbations cognitives, les premières données mettent en lumière l’extrême complexité des adaptations sollicitées par ce type d’effort. Elles confirment aussi que la performance ne se résume pas à une seule qualité physiologique, mais repose sur l’interaction de mécanismes nombreux, parfois invisibles, parfois imprévisibles. De plus, je trouve que ces données sont particulièrement rassurantes. Là où le mot “ultra” évoque souvent des craintes pour la santé, aucun des résultats présents ne semblent soulever de risque réelle pour cette dernière.

Au-delà des résultats individuels, ce projet confirme qu’une approche interdisciplinaire, menée en conditions réelles et avec des mesures répétées, est non seulement possible, mais essentielle pour comprendre la réalité du terrain. Il ouvre la voie à de nouvelles pistes d’entraînement, de prévention et de récupération, à la fois pour les athlètes, les entraîneurs et les professionnels de santé. Clécy n’a pas seulement été le théâtre d’un ultra exigeant ; c’est devenu un laboratoire grandeur nature où la science s’est mise au service des coureurs. Et ce n’est qu’un début.